“但我当一包现银塞在怀中,沉垫垫地觉得安心,喜欢的时候,却突然想起了另一思想,就是:我们极容易变成奴隶,而且变了之后,还万分喜欢。”——鲁迅《灯下漫笔》

这句话出自鲁迅发表于1925年的《灯下漫笔》。现当代文学研究者许子东认为这句话是鲁迅对我们,也包括对鲁迅自己,的一种提醒和警告。

这里的“奴隶”一词是鲁迅敏感捕捉到的生存体验。曾有日本学者提出,“在鲁迅的著作和日常生活中有一个中心词,就是‘奴隶’。”其实,在许子东看来,鲁迅文章中常常出现的是两个关键词:“奴隶”与“奴才”。

10月12日,香港大学中文学院荣誉教授许子东,携新书《重读鲁迅》做客搜狐文化书房。以《人间鲁迅:鲁迅文学中的“奴隶”与“奴才”》为主题,解读鲁迅文学中“奴隶”与“奴才”的联系与区别,挖掘鲁迅不同时期文学创作的变化,探讨百年来国民社会文化心理的变与不变。

“这两个词有时看上去意思接近,但实际上有微妙且意义重大的区别。这两个词体现了一种‘主奴关系’,这是我们阅读探讨鲁迅作品和思想的一个重要维度。”许子东分享道。

鲁迅对“奴隶”的定义至少有四个

许子东认为,在鲁迅的笔下,“奴隶”这个概念至少可以有四个定义。

第一个定义,专指清朝臣民。如鲁迅在《花边文学》的序言中所说:“我生于清朝,原是奴隶出身,不同于二十五岁以内的青年,一生下来就是中华民国的主子......”

众所周知,鲁迅并非“奴隶”出身,他的祖上是世家只是没落了。许子东认为,鲁迅此处所说的“奴隶”是清朝统治下出生的臣民,但是对“臣民是奴隶”的原因,是因为满清统治汉人?还是因为皇权专制?鲁迅并没有细说,待后人揣摩思考。

第二个定义出自1925年鲁迅所著的《灯下漫笔》(收录于杂文集《坟》):“什么“汉族发祥时代”“汉族发达时代”“汉族中兴时代”……有更其直捷了当的说法在这里——一、想做奴隶而不得的时代;二、暂时做稳了奴隶的时代。”

许子东对这段话的解读是:“做‘奴隶’并不是人们生存最坏的情况。比如战乱时期,人们宁可服从一个固定的主子,盼望有一种规则可以使自己走上‘奴隶’的轨道。而进入太平盛世,就是‘坐稳了奴隶的时代’。”

所以,鲁迅在文章中写道:“国人实际上从未争到过“做人”的价格,因为有关“奴隶”生存的规则和轨道,早已布置妥帖了。”接下来,鲁迅引用了一段《左传·昭公七年》的论述:“天有十日,人有十等,下所以事上,上所以共神也......”

“人和人之间,有贵贱、大小、上下。自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人“吃”,但也可以‘吃’别人。”许子东指出,“即便是最低一等的人,还有比他更卑的妻,和更弱的子。人们一级一级制驭着,不能动弹也不想动弹了。因为倘一动弹,虽或有利,然而也有弊。”

第三个定义更为广义,如鲁迅在《灯下漫笔》中记录自己用纸票换银元的故事:“但我当一包现银塞在怀中,沉垫垫地觉得安心,喜欢的时候,却突然想起了另一思想,就是:我们极容易变成奴隶,而且变了之后,还万分喜欢。”

许子东认为,这里的“奴隶”是指帝制崩溃以后,民国时期依然存在的一种社会生态:“原来属于你的东西,比如劳动报酬、社会身份、家族亲人等随时都可以被损害、被剥夺,但被剥夺了以后如果还剩一点儿,或者退还给你一点儿,你就十分欢喜。”

对此,许子东讲了一个生动的玩笑:“别人告诉你下个月工资涨一倍,结果到了下个月一看工资没涨,你很绝望。这时人家又告诉你,你别不满意了,隔壁的科室裁员20%,这时你就会觉得我的老板还是好的。”

而关于“奴隶”的第四种定义,在鲁迅的作品中开始渐渐有了变化。在《漫与》(收录于《南腔北调集》)里,鲁迅写下了这样一种“奴群”中的区别:

“自己明知道是奴隶,打熬着,并且不平着,挣扎着,一面‘意图’挣脱以至实行挣脱的,即使暂时失败,还是套上了镣铐罢,他却不过是单单的奴隶。如果从奴隶生活中寻出‘美’来,赞叹,抚摩,陶醉,那可简直是万劫不复的奴才了!”

这是鲁迅20世纪30年代的文章,许子东认为这一时期起,鲁迅笔下的“奴隶”与“奴才”开始有了明显的区分。他根据自己的阅读经验,对二者进行了分别阐释:

“ ‘奴隶’开始有了正面形象,是艰难受苦的,一有机会是能反抗的。而在这样受苦的环境中甘之如饴,甚至能从中寻出美来的就是‘奴才’了,更具贬义性。”

奴才是奴隶中的“VIP”

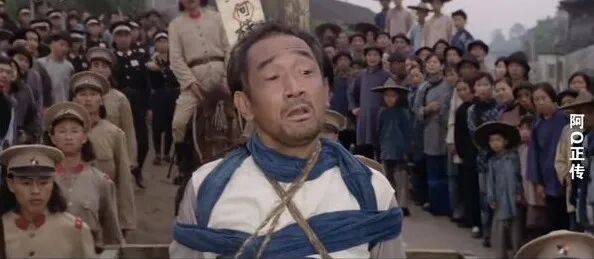

关于“奴隶”与“奴才”具体的联系和区别,许子东认为《阿Q正传》里体现得淋漓尽致,最典型就是阿Q鼎鼎大名的“精神胜利法”。

“奴才”区别于“奴隶”的第一个标志,就是“奴才”能从“奴隶”生活中寻出“美”来,这必须建立在“屈辱”和“虚构”两个要素之上。比如阿Q被闲人打了之后心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不象样.....于是也心满意足地得胜走了。”

在此基础上再加上第三个要素“自虐”,就是精神胜利法的升级版。比如阿Q将手想做自己的手,脸想做别人的脸,用力地在自己脸上打几个巴掌,似乎打人的是自己,被打的是另一个人。

在许子东看来,这是在“奴隶”生活中寻出“美”来的更高境界,以自虐纾解精神的痛苦。而在鲁迅“看与被看”的小说结构模式中,阿Q既是看客也是被看的人。许子东认为,这还反映着一种心理:“通过旁观别人受难、排斥少数个体的行为,获得自己还属于多数人的虚拟安全感。”

“奴才”与“奴隶”的第二个区别,是“奴才生在奴中不知奴”,许子东在此处引用了鲁迅创作的散文《聪明人和傻子和奴才》(收录于《野草》)中的“奴才”形象:

“奴才向聪明人诉苦,聪明人同情并安慰他:‘你总会好起来的’。奴才又碰见一个‘傻子’,向‘傻子’诉苦,‘傻子’要来帮他开窗砸墙。结果奴才害怕被主人骂,叫了一群奴才出来把傻子赶走,最后向主人邀功。”

“好在阿Q似乎还没有‘奴’到这种程度。”许子东分析,阿Q不如“奴才”守本分,他在政治上是下决心想参加革命的,他不会在旁边阻止别的阿Q帮他“开窗砸墙”,最多是在旁边逃避责任罢了。

“奴才”与“奴隶”的第三个区别,在于“奴隶”只是被侮辱者和被损害者,而“奴才”作为弱者却“抽刃向更弱者”。许子东举例:阿Q被闲人打败后,又去寻找与他同属弱势群体的王胡比捉虱子和打架,结果也打输了,这才算是他生平第一件的屈辱。

许子东认为,这一刻阿Q内心的秩序乱了,于是有了后面一个关键情节:阿Q去摸小尼姑的脑袋。而这一行为在鲁迅其他文章里被一再批评,如鲁迅在《杂感》(收入《华盖集》)中所写的那样:“勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。”

许子东分享了曾与友人窦文涛关于这个问题的讨论,窦文涛将其形象地总结为“戾气”——社会上的戾气会转移,A受气转给B,B受气转给C,不断传递扩大。

而“奴才”区别于“奴隶”的最后一个标志,在许子东看来,也是最重要的一个标志,即“奴隶”只是不平和挣扎,而“奴才”一旦造反却马上想翻身做“主子”。最典型的文本,就是阿Q在土谷祠做的梦:

“阿Q梦见来了一群白盔白甲的革命党走过土谷祠,邀他一同参加革命。这时未庄一伙鸟男女便跪下向阿Q求饶,阿Q从这些人中挑拣起来,觉得这个可以做他的奴才,那一个还不够格......”

许子东觉得,在阿Q的梦里他通过镇压同类、排斥竞争、随意处置他人的行径,迅速获得了做“主子”的权力。这既是对阿Q个人潜意识的真实写照,某种程度上也是古代大多数农民革命的集体无意识,从中还能提出来一个重要的概念——“奴隶性”。

电影《阿Q正传》(1981)

电影《阿Q正传》(1981)

“鲁迅谈中国问题,谈出了世界意义”

阿Q的形象,具象地体现了鲁迅对“奴隶”和“奴才”两个概念的长期思考。在许子东看来,对“奴隶性”的探讨,某种意义上也是20世纪中国文学批评史的缩影,不同时代、不同人的心中都有各自的看法。

许子东分析道:“鲁迅认为从20世纪算起,此前1000年里的大部分时间,中国人都是做‘奴隶’的民族,而这对‘国民性’的塑造有很重要的影响。”对此,许子东回忆起友人作家阿城关于改造“国民性”的讨论:

“改造中国的国民性是很困难的,因为国人以活着为最高目标。这种幸福不是抽象的、形而上的幸福,是现世的幸福。这种情况下,人们不可能为了坚持某一个原则而牺牲性命,就像儒家《论语》中所言,‘君子喻于义,小人喻于利’。这里的小人并非贬义词,而是指老百姓,也就是我们大多数人。”

许子东认为,这个结论看起来悲观,但实际不然。他觉得鲁迅批判的“奴隶性”,不只中国一个民族有,在世界各种民族都有存在的土壤和可能性,只是表现不同。他觉得,这是“鲁迅谈中国问题,谈出了世界意义。”

后来几十年里,人们对“奴隶性”的评论大多认为,随着社会发展“阿Q人口”越来越少。但与此同时,阿Q精神或者说“奴才心理”是否随着“阿Q人口”同比例减少?许子东认为这是一个值得思考的问题。

许子东说:“我们极容易变成‘奴隶’,而且变了之后,还万分喜欢。这是鲁迅对我们的一种提醒和警告,也是鲁迅文学的魅力所在,因为人们都看见中国的变化,而鲁迅看到中国的不变。”

-搜狐文化荐书-

许子东对于鲁迅作品中的“主奴关系”“看与被看”“个人与群体”等更丰富、更精彩的解读,都在《重读鲁迅》一书中。他的解读使鲁迅的精神超脱单一文本的语境,让读者能更深刻、清晰地理解百年前的中国社会,理解我们当今身处的时代。

重读鲁迅

许子东 著

北京大学出版社 2025-09

-作者简介-

许子东,浙江天台人,出生于上海市。曾任香港岭南大学中文系教授、系主任。香港大学中文学院兼职教授,华东师范大学紫江讲座教授。华东师范大学中文系文学硕士,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)东亚语言文化系文学硕士,香港大学中文学系哲学博士。历任华东师范大学副教授,中国文艺理论研究会理事,中国当代文学研究会理事。主要研究领域为郁达夫研究、张爱玲研究等。

摄影 | 周雨姗、车东哲

撰文 | 张天娇

编辑 | 钱琪瑶

*本文为BOOK方物独家原创内容

未经BOOK方物授权不得转载,欢迎分享转发

责编:

责编:

- 下一篇:《明堂夜雪》乌镇首演 重塑一代女帝武则天

- 上一篇:暂无